―――――――――――――――――――

結婚は終着ではなく始点なのだと人は言う。

愛は全てを包みこんで、全てを解決するのだ。

しかし、それら全ては些細な事で壊れて...いや、それはきっかけに過ぎない。

長い間で積み重なった不満は愛で包んであったその現実を曝け出す。

愛があれば全て解決すると人は言う。

しかし、その全ては愛の食い違いで一瞬で瓦解するのだ。

―――――――――――――――――

どうもArchです。

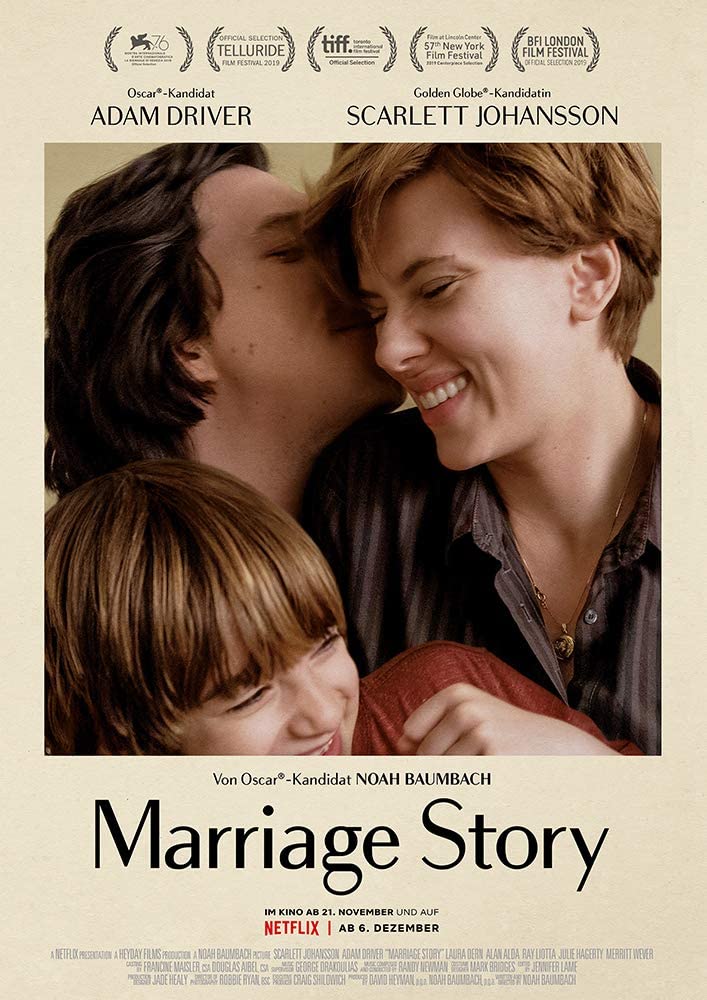

今回批評するのは「マリッジストーリー」

Netflixオリジナルでありながら数多の賞にノミネートされている本作。

「Roma」や「アイリッシュマン」と同じく、映画史においてもこの時代の象徴的な作品といえるでしょう。

目次

Cast

主演を演じるはチャーリー演じるアダム・ドライバーとニコール演じるスカーレット・ヨハンソン。どちらもブロックバスター作品から賞レース作品と様々な作品で幅のある演技力を証明済みである。

今回クレジットでも並列して表示されており、2人が主演であると強調している。確かにそのようにこの映画は作られています。

今作の特徴的な作風として役者の長ゼリフを多用しています。それはまるで独白劇のよう。

主演のみに視点を当てて、画面に大きく顔を映し、その顔色の違いや瞳が潤む過程までもをはっきりと魅せる。並大抵の演者では画面が持たない。彼らほどの洗練され、感情を自然に剥き出しに出来る圧倒的な演技力を持つ役者だからこそ成立している。それ故のこのキャスティングなのでしょう。

特にスカーレット・ヨハンソンがローラ・ダーン演じる女弁護士との初顔合わせのシーンの長ゼリフは圧巻です。

アダム・ドライバーも凄い。映るだけで画に凄みが出るというか、出てくるのを構えて待ってしまうような惹き付ける演技。それはやはり大きなガタイに繊細な感情表現が画面に映えているからだと思います。

心を壊す愛の幻影

近年の映画には珍しいほどカメラワークや演出は控えめ、シンプルに徹していて、その代わりに役者の演技力を映画の芯にして、演技だけで映画に厚みを与える、本質的でありながら気骨のある作り方です。

冒頭、夫婦2人の愛していた所をナレーションのように読み上げていく。言ってみれば惚気話。お互いの清濁を愛で飲み込んでいることが伝わり、この導入はこの映画において最も幸福に満ちたシーンだと言える。

だが、実際はこのお互いの愛している部分は読み上げられていない。ナレーションの場面から打って代わり、そこには離婚調停中の2人の姿がある。

2人に調停人は互いを褒め合うところから始めるべきだと告げ、それぞれにその手紙を用意させていた。しかし、ニコールは読み上げることを拒否し、帰ってしまう。

ここから2人の長い離婚、そして息子ヘンリーの親権を巡る争いが始まってしまう。

これまで親権を争う物語は多く語られている。

例えば、

「アイ・アム・サム」では障害を持つ親に子供を育てる事は出来るのかに焦点を当てた物語。「クレイマー・クレイマー」では父子の育んだ愛に割り込む母との夫婦の泥沼な争い。

これらで共通されているのはその"争いの結末"である。

「親権を奪われた父がその親子愛で全ての裁判の結果を帳消しにして解決する」という結末だ。

美しい愛の成就である。しかし、非現実的である。

作中で弁護士が言うように海外でも妻が親権を持っていくのが常だ。

また簡単に調べでみたが、日本においてではやはり、妻が親権を取る確率が高いそうだ。

では「マリッジストーリー」はどうか。

上述の二作が愛の最高到達点を最後とするならば、今作は愛の最高到達点は最初である。

上述の二作が上り坂であるならば、「マリッジストーリー」はドンドンと下っていく。

それもそこから何かの引力が働くかのように、2人のコントロールから離れるように事態が深刻化していく。

この"事態の暴走"こそが今作の言いようのない悲しみを観客の心に植え付けることになっていく。

最初は弁護士を立てないはずが何故か弁護士が。LAには一時的な帰省のはずが移住することに。裁判はしないはずなのに裁判するまで深刻化することに。

争いたいわけじゃない。

愛がない訳じゃない。

なのに事態は制御下を離れ、次第にどんどんと亀裂が生まれて壊れていく。

今作はその過程を、"言葉の暴力"を徹底的に描くことで残酷に見せる。はずみで出た言葉が相手を傷つけ、傷つけられ、気づけばこんな所まで来てしまっている。

だが、それだけじゃない。

そんな泥沼な親権争いの間に夫婦の営みがあるのだ。

ただ崩壊するだけではなく、合間に希望のような愛の残滓が見え隠れしている。

互いに微笑み合い、思い出を語る。いつものように散髪をしてあげる。

「まだやり直せるのでは?」

「何故こんな争いをする必要があるんだ。」

そんな感情が心を走り、その現実と理想のギャップで観客は心が壊れそうになる。

愛によって最後に報われる物語ではない。愛を持ってしても救えない現実を自然に語っているのだ。

もしもを許さない不可逆

最初ノロケから始まるが、その文書は読まれず、調停はなされずに物語は始まる。

そして終盤チャーリーがニコールの手紙を見つける。そこには冒頭の調停のシーンで読まれなかった自分への愛の言葉がある。

もしあの調停の場で読んでいればとしか思えないような。

お互いに愛してた頃を思い出せればこうはならなかったと思わずにいられないような。

この手紙のシーン。どうか泣かないでくれと思わずにいられない2人の涙。

その涙の意味、もしもの可能性に思い馳せているのか、過去への後悔があるのか。その意味は分からない、でも既に壊れかけの心にトドメを指すには充分だ。

既にここで終わらせていい物語だ。

しかし、エピローグのようにして彼らの今の日常が流れる。

裁判を終えて何か変わったのか。

まるでいつもの日常と変わらないような何も無かったかのようなラスト。

彼らはその愛した相手の表情や仕草を見て、今何を感じているか、BGMも相まって切なく言葉に出来ない感情に襲われる。

多分これしか終わり方は無かったんだ。この裁判前後の劇的な変化の無さに"もしもあの時"なんて可能性が無いことを思い知らされる。

この終わりしかないのだ。

これでおしまいだ。

だって人間関係は不可逆なのだ。貴方も身をもって知っているだろう?

終わりに

とてつもない脱力感に襲われている。

結婚を知らない自分にとってこれだけ来るのだ。既婚者、離婚者にとってこの映画の説得力は凄まじかったのでは無いか。

今作はこれまでの描かれた愛の万能性を否定し、"言葉の暴力"なんかで簡単に壊れる脆弱性を肯定している。

でも、だけど、愛は最後まであったようにも感じるのだ。鳴りを潜め、表に現れずとも2人の間には愛の残響が鳴っている様に思わずにいられない。

俺が未だに諦められずにいられないだけなのかもしれない。

やはり人間の関係は不可逆なのだと今、結論至る。

そんな映画。