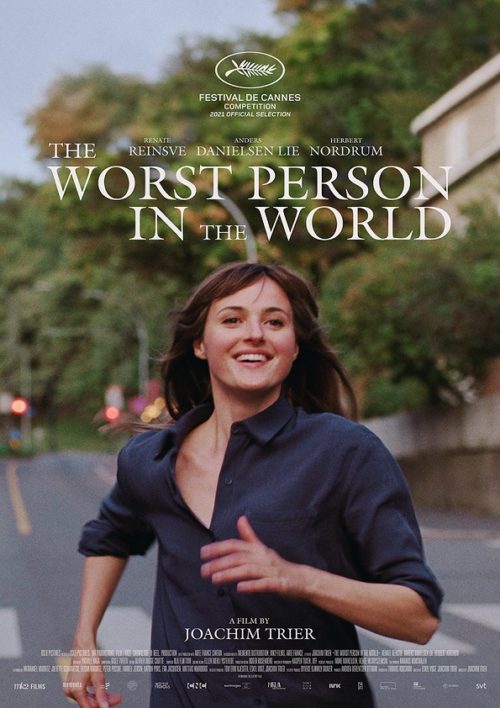

題名:『わたしは最悪。』

製作国:ノルウェー・フランス・スウェーデン・デンマーク合作

監督:ヨアキム・トリアー監督

脚本:Joachim Trier Eskil Vogt

音楽:Ola Fløttum

撮影:Kasper Tuxen

美術:Mirjam Veske

公開年:2022年

製作年:2021年

目次

あらすじ

30歳という節目を迎えたユリヤ。これまでもいくつもの才能を無駄にしてきた彼女は、いまだ人生の方向性が定まらずにいた。年上の恋人アクセルはグラフィックノベル作家として成功し、最近しきりに身を固めたがっている。ある夜、招待されていないパーティに紛れ込んだユリヤは、そこで若く魅力的なアイヴィンに出会う。ほどなくしてアクセルと別れ、新しい恋愛に身をゆだねたユリヤは、そこに人生の新たな展望を見いだそうとするが……。

引用元:

※以降ネタバレあり

今回紹介するのはヨアキム・トリアー監督の『わたしは最悪。』である。ノルウェー産のラブコメディーである本作は、女性のリアルな恋愛事情、果ては人生観を映画ならではの手法で描き出しており、話題を博している。では早速語っていこう。

人生の主人公になること

自分の人生を自分らしく生きることを、もし「人生の主人公になること」と表現するのなら、これは彼女が脇役には収まらんと奔放に奮闘し、主人公であろうと続ける物語だ。

そしてその物語は他者との関係の中で当然誰もが持っている権利である「関係を壊す」権利を遺憾無く肯定し、人生のスクラップ&ビルドの側面を称えることで進んでいく。

ユリアは奔放で自由を愛する女性であり、彼女の感情に身を任せた行為が本作を動かし、そして観客は彼女の選択に魅了される。優秀だからと医者を志し、次の瞬間にはカメラマン、書店員と自分の居場所を変えていき、同時にパートナーもその場の情動で変えていく。そんな奔放な(物語的に言えば)極めて主人公性の高い彼女も、女性としての役割に収まることで脇役に成り果ててしまう。

それは彼女がアクセルという男性に落ち着くところから、本作の第1章は始まることから伝わってくる。

この物語を追う上で重要だと感じたのは、「関係性の破壊」と「写真を撮る」という行為だ。彼女の行動は常に関係性を「破壊」してきた。それは彼女が「行き詰まった」と感じたときに変化を求めるからだ。脇役に収まってしまいそうになったとき、と言い換えても良い。

彼女は自らの自由意志で何人もの男と恋をして、そして別れてきた。それは一個人の有する権利そのもので、誰しもが忘れてしまう権利なのかもしれない。他者と関係を持った瞬間に発生する"別れる"という「内在する欠陥」、本作はそれを快活にそして複雑な心理の変化工程を踏むことで描写し、今いる場所に違和感を感じる全ての人間にオープンな視界を提供する作品になっていると感じた。

写真を撮る

また「写真」という要素が本作を締めくくるわけだが、このモチーフは非常に大切だ。なぜなら本作の白眉とも言える描写の「時間が止まった世界」とはまさにカメラがシャッターで切り取る"一瞬"を指すからだ。まるで写真の中に入り込み、その一瞬をくまなく堪能できるかの如くだ。一瞬を切り取るという行為は彼女の破壊癖の裏にある、その一瞬を「壊したくない」という思いの表れとして受け取れる。変化という破壊の前にある、かつては完璧に思えた場所を後にする逡巡。だからこそ、アクセルとの関係を"一時停止"して彼女は颯爽と街に飛び出して逢いに行くのだ。

壊したものは戻らない。関係性は1つとして代替品にはならず、確かに壊してしまった関係を思い出してしまい、愚かにも「後悔」するのが彼女でもある。だからこそ写真に収めるという行為は彼女にとって大切な儀式なのかもしれない。カメラマンとしての彼女は本作の序章と終章に明確に描かれる。終章の印象は時間の経過を感じさせながらも序章への立ち戻りも明確している。思えば本作は、彼女が「何者になるのか」の話だったではないか。医者からカメラマンに、そして書店員やアクセルの恋人、浮気相手、母親と巡り、彼女はカメラマンに落ち着く。そして何より人生の"主人公"になるための物語だった。

サム・メンデスの『お家を探そう』を思い出すような堂々巡りこそが本作の正体なのかもしれない。