今回紹介するのはスウェーデン/フランスの合作映画『サウンドオブノイズ』

街中を楽器にして、法に触れようとも臆さず、音楽を奏でる「音楽テロリスト」達。

彼らの目的は何なのか。そもそも「音楽テロリスト」とは一体……。

犯罪と音楽が交わり、そこに映画的幻想がノイズとして重なることで、新感覚の芸術が生み出される。

今記事ではそんな作品『サウンドオブノイズ』を前半ネタバレなしの紹介、後半ネタバレありの考察をしていこうと思う。

目次

- -あらすじ-

- ・【紹介】スウェーデン発のクライム×ミュージックコメディー(※ネタバレなし)

- ・【考察】「音楽テロリスト」の目的とは。(※ネタバレあり)

- ・【考察】主人公アマデウスにとっての音楽とは。静寂は音楽といえるのか。(※ネタバレあり)

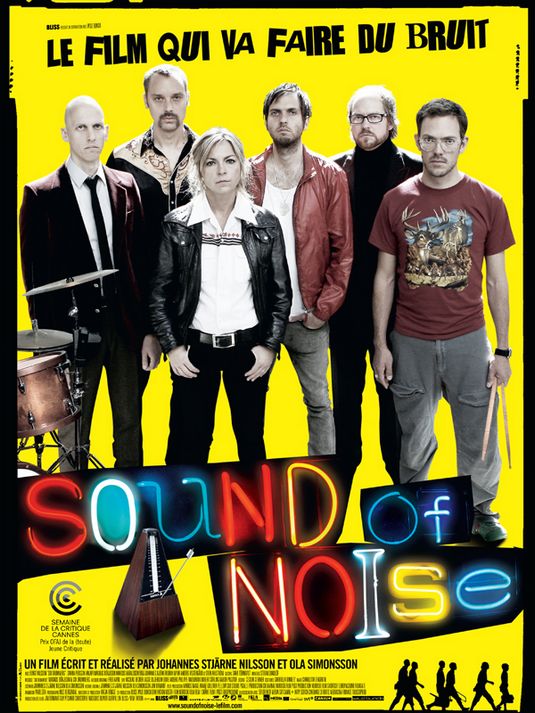

作品名:『サウンド・オブ・ノイズ』

監督:オーラ・シモンソン/ヨハンネス・シューネ・ニルソン

脚本:オーラ・シモンソン/ヨハンネス・シューネ・ニルソン

製作国:スウェーデン/フランス合作

製作年:2010年

-あらすじ-

音楽一家に生まれてながら生まれつきの音痴のせいで、音楽が嫌いな警察官アマデウスは事件現場でメトロノームを発見。メトロノームを発端にした事件は次第に街中の至るところで身の回りのもので音楽を奏でる「音楽テロリスト」へ繋がる。

アマデウスは彼らを追っていくが不思議な出来事に遭遇することになっていくのだが……。

・【紹介】スウェーデン発のクライム×ミュージックコメディー(※ネタバレなし)

本作の魅力は何といっても6人のドラマーが奏でる"音楽テロ"にある。街中のあらゆる場所で、想像だにしない"楽器"を使って音楽を奏でる自由賛歌な姿は勿論、とにかく"音楽"が気持ちいい。

日常に溶け込む音楽とコミカルな空気感はミュージカル作品に近い耳で感じる多幸感がある。

実は本作、短編「One Apartment and Six Drummers」の長編化企画である。

6人のドラマーがアパートに潜り込み、その部屋にあるものを大胆に使い、無表情で坦々と音楽を奏でる。コミカルさと狂気を孕んだ一切の物語性のない短編が根本にあるならば、本作の音楽への力の入れようは納得がいくだろう。

逆に本作のストーリーの稚拙さにも納得がいってしまうのだが……。

ともあれ、そんな短編の世界観がアパートから街に飛び出すことで、パワーアップ。『サウンド・オブ・ノイズ』はクライム×音楽の親和性とありえない状況のユーモラスさが更なる不思議世界を構築している。

短編を先に見て、気に入ったのであれば長編版の『サウンド・オブ・ノイズ』も気に入るでしょう。

※以下ネタバレあり

・【考察】「音楽テロリスト」の目的とは。(※ネタバレあり)

本作で何よりも興味が惹かれるのは「音楽テロリスト」という存在でしょう。

それは彼らが何故、犯罪を犯してまで、音楽を行おうとしているのか。という行動の不可解さに端を欲している。

行動の動機はサナの「世界に蔓延るゴミのような音楽を壊して、本物を音楽をやろうとしている」という言葉から伺える。

本作におけるゴミのような音楽とは楽器や楽譜に依存した型にハマった音楽のこと。そして本物の音楽とは型破りで自由な音楽のことを指している。

6人のドラマーの共通点は自由な音楽への渇望であることから、色々なしがらみで拘束された現代の音楽を破壊し、自由な音楽に近づくことこそが彼らの行動の動機なのだと理解することが出来る。そんな彼らの目的のために違法で暴力的な手段を行使する姿は正しく"テロ行為"であるといえます。

しかし、彼らの行動をどんどん見ていると、違和感が出てきます。何故なら彼らにそんな大義のようなものが感じられないからです。特にそう感じさせるのは彼らの音楽は大衆に向けて発信されていないこと。

全部で四楽章ある彼らの「音楽テロ」。どれもが街中に発信するようなものではなく、その場に居合わせた少数の人間と警察のみがその音楽を聴く。そもそも「誰かに聞かせようと考えていない」ことを踏まえると、実は彼らの行動に大義は無く、個人的な自分の欲求を満たすためだけの犯罪なのだと分かってくる。

つまり何が言いたいかというと彼らはテロリストでも何でもないということ。

彼らなりの大義を以って、集まった集団というより音楽ジャンキー集団と言われた方が納得がいってしまうのだ。

・【考察】主人公アマデウスにとっての音楽とは。静寂は音楽といえるのか。(※ネタバレあり)

短編に一切登場しないオリジナルな要素、それが主人公アマデウスである。

主人公は音楽一家に生まれながら音痴で、それ故に音楽を嫌って静寂を好むという、この音楽映画において歪な存在だ。その歪さは"音楽テロリストに楽器にされた物の音が聞こえなくなる"という作品の雰囲気から逸脱した設定にも大きく反映されている。

何故こんなにも歪な存在が本作で描かれているのか、それは彼の存在によって音楽と音の関係への追求をしようとしているからです。

音はどこまでいけば、音楽になるのか。

ノイズであるとされる音は何故、音楽ではないのか。

そして究極にまで突き詰めると主人公の抱える問題にぶち当たる。

つまり、静寂は音楽であるか否か、ということである。

本作のラストは大分難解なものである。アマデウスはいきなり稚拙な楽譜を書き始め、「音楽テロリスト」に接触して演奏させる。その演奏に感激し、何か吹っ切れたようなアマデウスはその後、弟の演奏を静寂として笑みを見せながら聴いて終わるのだ。

ちょっと不気味にの思えるラスト。このラストのアマデウスは第四楽章を通して、静寂を音楽であると自覚しているのだと解釈できる。

彼は音楽が嫌いだったのではなく、静寂という音楽が好きなのだと気づいたのだ。

「音楽テロリスト」達の起こした街中を巻き込む大きな事件はその規模のわりに、影響を及ぼしたのは主人公一人だけ。

その化かされたような感覚こそがラストの呆気にとられたような感覚の正体なのでしょう。

短編出発のせいか、物語が稚拙な部分は確かにあります。しかし本作のような静寂すら音楽だとしてしまうほどに"音楽とは"を追求した作品は早々ありません。音楽映画の流行る昨今だからこそ、本作は評価できる作品だと言えるでしょう。